- 응모기간: 1월 2일 (금) ~ 2월 20일 (금)

배경 음악이 재생 중입니다.

만일 첫 방사선사의 수식어를 쓴다면

국가 법령에 의한 1965년 첫 국가시험을 치른

첫 면허 방사선사 442명으로 기록함이 마땅하다고 생각합니다.

글 김건중(제15대, 16대 대한방사선사협회장)

많은 사람들은 최초, 첫 번째라는 것이 역사적인 기록이기도 하고 흥미로운 일이라 이를 찾으려 노력합니다.

최초의 방사선사에 대하여 관심을 갖게 된 것은 방사협보 제395호(2023년 8월)에 실린 ‘우리나라에서 방사선사의 시작은 문헌에 의해 1913년 세브란스의학교 부속병원 외과의 강문집 교수를 도와 엑스선검사를 전담한 이일선 선생으로 추정됩니다.’라는 글로부터 시작합니다. 이 글에서 방사선사의 시작은 ‘이일선’이라는 의미인 것 같습니다. 과연 ‘이일선’이 방사선사의 시작일까? 나름 그 수수께끼(?)를 풀어보렵니다.

인명에는 존칭을 생략하니 관심 있는 분들은 관대히 읽어주시길 바랍니다.

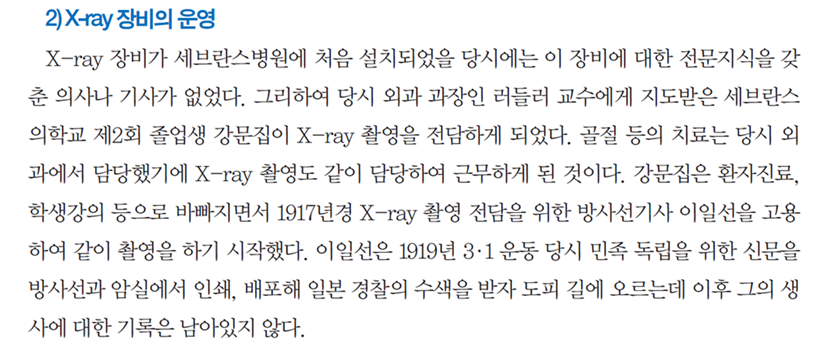

위 인용 문헌은 『연세대학교 의과대학 영상의학교실 100년사』 중에 있는 ‘1917년경 X-ray 촬영 전담을 위한 방사선 기사 이일선을 고용하여 같이 촬영을 하기 시작했다.’라는 글에 근거한 것으로 여겨집니다(그림 1).

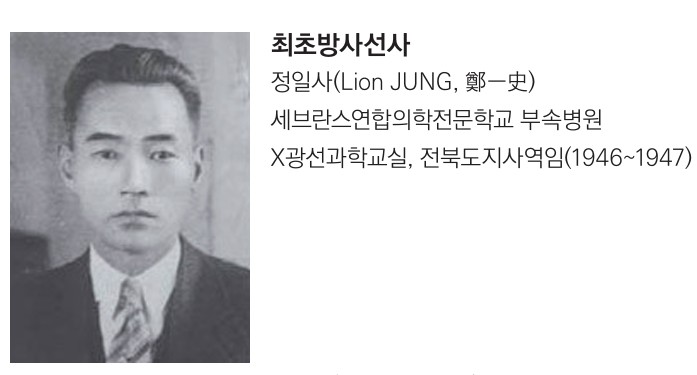

그 외에 2015년 대한방사선사협회 50주년 기념 ‘협회 50년 역사 전시 패널’ 중에는 ‘최초 방사선사 정일사(鄭一史)’라 표기하였음도 확인할 수 있었습니다(그림 2).

위 인용 문헌을 살펴보면 첫째, 그 문헌에는 ‘시작’과 ‘최초’라는 수식어가 없는데 우리가 이를 변질해 소개하고 있음을 짐작할 수 있습니다. 둘째, ‘인명(이름)’의 언급입니다. ‘대한영상의학회 해방 전’ 역사 기록에는 인명을 적시하지 않고 ‘최초의 X선 전담 기사에 대한 기록도 이때 찾아볼 수 있다.’라고 하며 ‘최초’라는 수식어를 입혀주고 있었습니다(그림 3).

반면, 대한영상의학회지에 실린 ‘한국방사선의학의 발전사’에는 모든 인명에는 최초라는 수식어를 붙이지 않고 있었습니다.

그런데 말입니다. 『연세대학교 의과대학 영상의학교실 100년사』는 인쇄물 외 동영상도 있는데 여기에서는 최초 방사선 전담 의사 강문집의 소개와 그와 함께 하던 1917년경의 ‘이일선’은 언급이 없고 1930년의 ‘정일사’가 방사선 주임 기사로 등장합니다(그림 4).

의사 외에는 ‘최초’라는 수식어를 사용하지 않고 인명도 누락 또는 바꾼 셈입니다. 그리고 신문기사에 의하면 ‘정일사’는 1930년보다 6년이 앞선 1924년 12월 초에 입국하였습니다(동아일보 1924.12.7., 1946.4.6., 조선일보 1962.7.14.).

더군다나 ‘세브란스 영상의학과 100주년 동영상’과 조직 연혁에서는 정일사를 방사선 주임기사로 기록하고 있습니다. 당시 신문과 의료계 등에서는 정일사의 직책은 주임 또는 엑스선 과장이라고 적고 있었습니다. 당시의 주임은 주임기사가 아닙니다. 그때 스즈키 모토하루는 뢴트겐실 주임이었습니다(조중삼, 우리나라 방사선의학의 연혁: 대한방사선의학회지 1976).

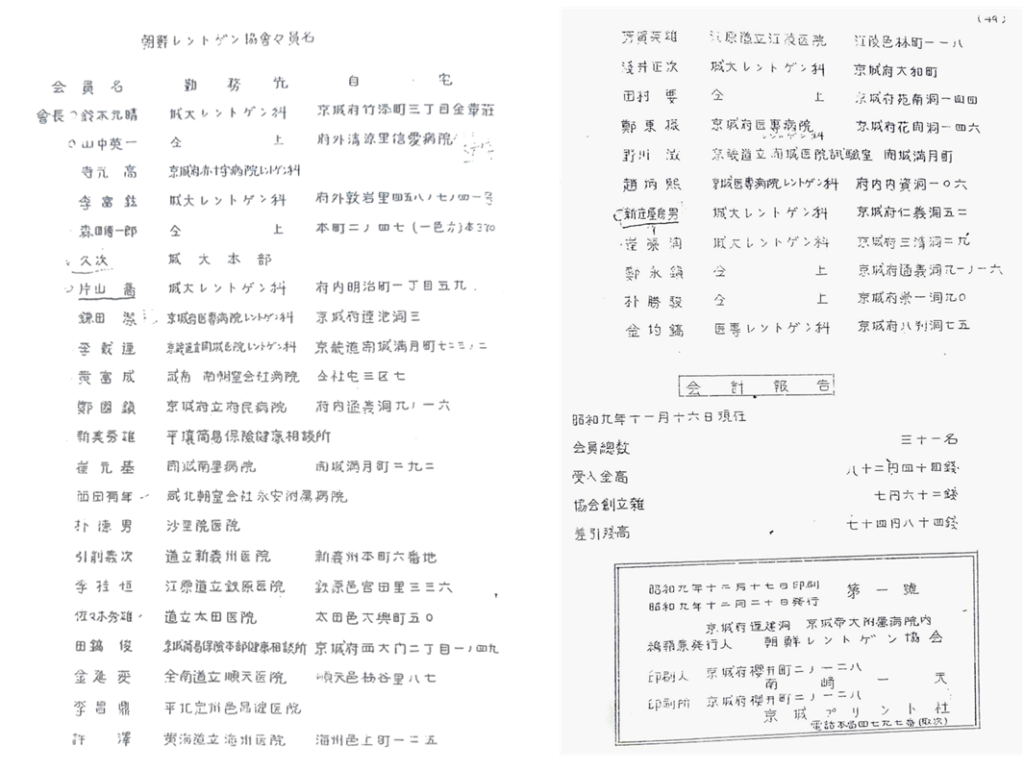

위 기록 이후 약 10년이 흐른 1927년 일본인 스즈끼 모토하루가 조선총독부 병원의 엑스선 과장으로 부임하고, 1930년 조선뢴트겐협회를 창립한 다음 1934년 회지 창간호에 실린 31명 회원을 확인하면 과반수가 한국인이었습니다(그림 5).

이 분들 중에도 최초가 있을 수 있습니다.

대한방사선사협회의 20, 30, 50년사에는 이일선, 정일사와 관련한 역사적 사실은 기록하고 있지만 시작 또는 최초라는 수식어를 덧붙이지 않고 있습니다.

1910년대 엑스선 장치가 설치된 기록은 1910년(조선총독부 의원), 1912년(세브란스병원의학교), 1913년(평안남도립 평양의원), 1917년(경상북도립 대구의원) 순이며 이 기간 중에도 다른 병원에서 다른 사람이 최초가 될 수 있는 여지가 있습니다. 그러나 당시 누가 이를 취급하였는지 기록을 찾지 못했지만 동 시대에도 엑스선 장치를 운영하던 분들이 있지 않았을까요?

이를 확인할 수 없는 상황에서 선뜻 누구에게 최초라 단정할 수 없기도 하고 이들은 면허 방사선사가 아닌 까닭에 인명을 인지했어도 협회사에서 최초라는 수식어를 사용하지 않았을 것입니다.

대한방사선사협회의 역사가 60년(2025년)을 맞이합니다.

대한방사선사협회는 역사적으로는 조선뢴트겐협회(1932년), 대한방사선의학회(1945년), 대한방사선기술학회(1955년)를 거치면서 엑스선 검사 업무를 수행했던 선구적인 선배들의 인명이 등장합니다. 이를 잊지 않고 역사적으로 기록하여 기리되 만일 첫 방사선사의 수식어를 쓴다면 국가 법령에 의한 1965년 첫 국가시험을 치른 첫 면허 방사선사 442명으로 기록함이 마땅하다고 생각합니다.

견해를 달리하는 분도 있겠지만 충분한 공감대 형성을 이뤄 역사적 오류와 인용의 글로 변질되는 일은 등장하지 않기 바랍니다,

대한방사선사협회의 공식 입장은 ‘제1회 국가시험 합격자로 한다’라고 상임이사회(2024.7.11.)에서 의결하였으므로 필자는 1965년 국가시험 이전은 ‘엑스선사’로 그 이후는 ‘방사선사’로 명칭을 구분해 기술하고자 합니다.

미국은 최초 방사선사를 기록하고 있을까요?

네. 기록하고 있습니다.

1896년에 처음 방사선 촬영 장치를 개발했지만 병원이 아닌 일반인의 호기심을 이용한 상업적인 ‘뢴트겐 스튜디오’에 설치되었고 병원도 스튜디오에 부탁하던 시절을 거칩니다.

1910년대가 되어서야 많은 의사가 진료실에 엑스선 장비를 설치하였습니다.

처음에는 의사가 직접 조작했지만, 곧 다른 사람이 수행해야 한다는 사실을 깨닫게 되었습니다. 초기에는 직원과 비서 또는 전기기사들이 참여하였으나 해부학이나 질병에 대한 지식이 있는 간호사를 선호하게 되었고 이들이 엑스선사가 된 경우가 많습니다.

1920년 13명이 RSNA에서 처음 만나 정보 공유를 위한 미국방사선사협회(현 ASRT)를 설립했고, 1922년 미국방사선사인증원(ARRT)이 출발하면서 첫 방사선사 인증 시험을 통해 Mary Beatrice Merrigan 수녀가 ARRT의 첫 방사선사가 되었다고 기록하고 있습니다.

1945년부터 대한방사선의학회를 함께 하다 1955년 ‘대한방사선기술학회’를 별도 창립해 방사선사의 법적 지위를 확보하기 위하여 고군분투하시던 선배님들께 이 기회를 빌려 감사를 드립니다.

당시 선배님들은 법제화를 확보한 후 협회 설립 직전 자진 해산한 숭고한 분들입니다. 이런 이유로 당시 대한방사선사협회의 전신인 ‘대한방사선기술학회’ 10년을 협회 역사로 포함해야 한다는 의견과 1945년 의사와 같이 ‘대한방사선의학회’를 설립했으니 20년을 더 거슬러 올려야 한다는 토론이 있었다는 사실이 있었음을 남기고 싶습니다.